O jeito Cora de escrever

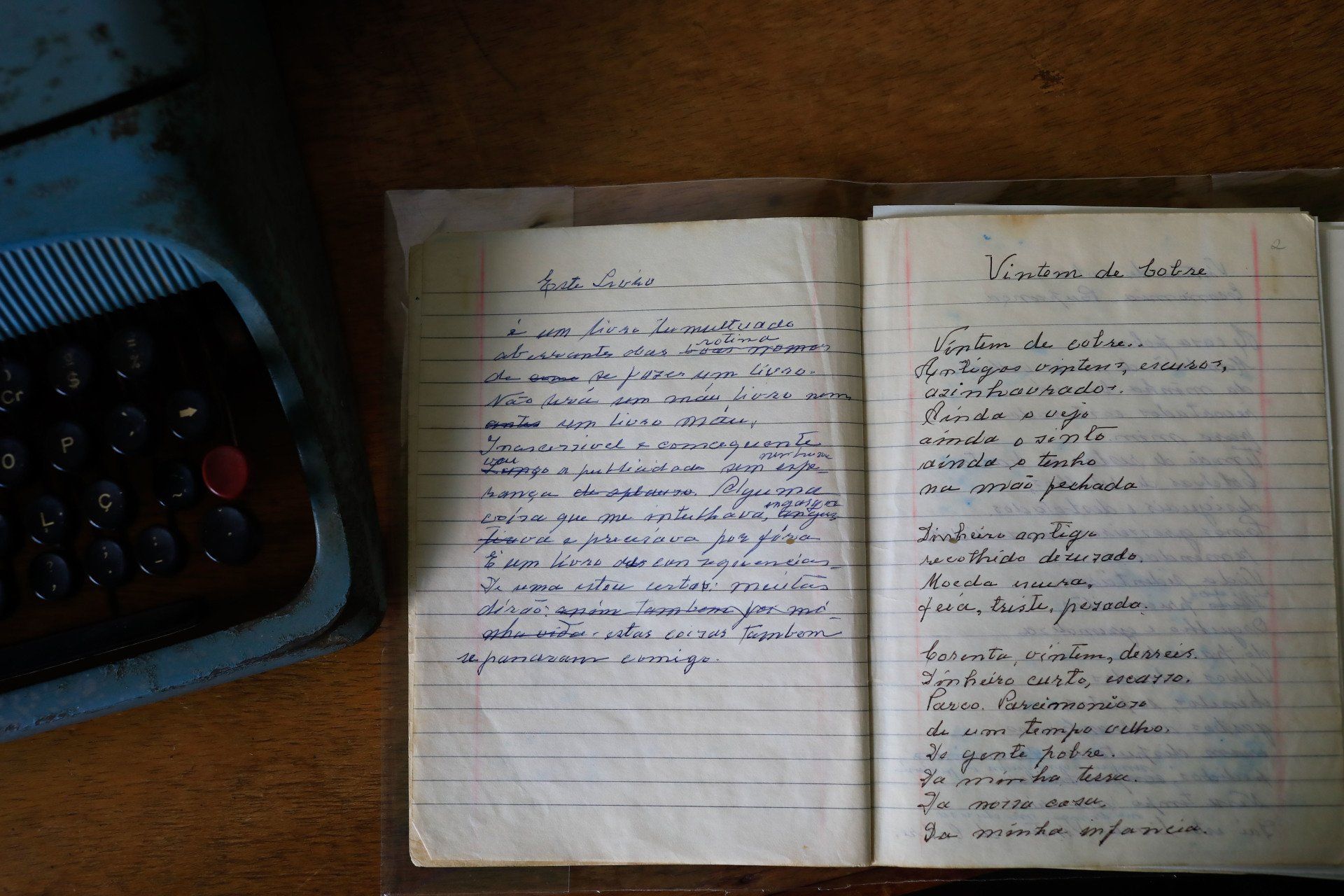

Na capa dos cadernos escolares, desses que se pode comprar em qualquer papelaria, lá está um nome: Cora Coralina. Na linha de baixo, outro batismo foi realizado: Vintém de Cobre. Nesse singelo baú de folhas amarelecidas pelo tempo, estão os versos que a poeta da Casa da Ponte escreveu de próprio punho, em caligrafia correta, alguns com letras mais caprichadas que outros, todos encharcados do imaginário da autora. E um atrás do outro, no Museu Casa de Cora, eles são retirados de caixas especiais onde estão acondicionados. Ao todo, mais de 40 deles.

“Boa parte desse material permanece inédito por decisão da família”, informa Marlene Velasco, diretora do museu. Ela conhece essas folhas há muito tempo, desde quando Cora Coralina ainda habitava seu casarão. “Muitos destes poemas, eu datilografei para Cora. O livro Vintém de Cobre: Meias Confissões de Aninha, eu datilografei inteiro para ela”, recorda. “Eu e outras meninas, que estávamos sempre aqui na casa, fazíamos esses serviços para Cora. Ela do lado indicando o que deveríamos datilografar e o que não deveríamos.”

Essa edição que Cora Coralina fazia na hora de passar parte de sua obra a limpo, na mesma máquina de escrever que pode ser vista hoje no museu e que ganhou um tratamento multimídia que inclui o barulho do teclado e as palavras surgindo, fazia sentido. Afinal, era mesmo necessário um certo tutorial para compreender o que a poeta havia escrito. Sua letra não era feia, muito pelo contrário. Tinha seu nível de capricho, bem desenhada. O desafio é acompanhar as mudanças que ela faz em cada página, nas linhas que, ao final da folha, eram esticadas pela lateral do caderno.

Marlene Velasco fez um levantamento sobre esse método de Cora escrever. “Ela mudava muito. Até mesmo o nome de livros e poemas.” Isso aconteceu com o primeiro livro. Nos originais, há uma outra versão para o título Poemas dos Becos de Goiás e Estórias Mais. Riscado de próprio punho, o título inicial que ela havia pensado: Poemas da Minha Terra e Estórias Mais. Nesta altura, a letra de Cora está mais legível que nos cadernos escritos depois, quando a mão já não parecia tão firme em razão do avanço da idade. Mas sua caligrafia é totalmente reconhecível.

Em outro poema, Cora altera o nome de um poema antes chamado Minha Vida e que foi rebatizado para Minha Infância Freudiana. O interessante é que na biblioteca particular da autora não há uma só obra de Freud. “Não sei dizer em que momento ela o leu”, diz Marlene. “Quando ela faleceu, Cora estava lendo o livro Porque Construí Brasília, do ex-presidente Juscelino Kubitschek. Ela também estava relendo Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa”. Essa atmosfera do sertão, que emana em profusão da obra do escritor mineiro, também está presente nos versos de Cora.

Mas a inspiração não a visitava apenas por meio de seus autores preferidos. Na mesa de cabeceira ao lado de sua cama, um bloco e um lápis permanecem. Era com esses instrumentos que a versão mais bruta das poesias de Cora ganhava forma. “Ela dizia que sonhava com os poemas e acordava no meio da noite para registrá-los. Por isso ela tinha esse bloquinho para não se esquecer do que havia sonhado, anotar na hora. Depois, passava para o caderno e ia trabalhando esses versos durante muito tempo.” Parte da manhã costumava ser dedicada ao seu ofício de criar.

Nos cadernos que estão no Museu Casa de Cora, os poemas não têm data, mas observam uma ordem. Ela numerava as páginas, algumas vezes repetindo o nome do poema, mas não seus versos. Vintém de Cobre, por exemplo, parece ter várias versões, todas bem diferentes entre si. Canetas de cores variadas foram utilizadas em suas modificações, denotando momentos bem distintos em que foram feitas. Há também folhas esparsas, muitas delas datilografadas pela própria poeta. “O único diploma oficial que Cora tinha era o de datilógrafa. Era muito boa nisso”, revela Marlene.

Um turbilhão de letras

Nos cadernos que deixou, Cora Coralina apresenta uma outra técnica que não é tão conhecida da maioria das pessoas. Boa parte de sua produção brotava, primeiramente, em prosa poética, sem separação de versos, para só depois ganhar a forma de estrofes. Era como se fosse um turbilhão que ela precisasse colocar para fora e, só depois, retrabalhá-lo com outro tipo de forma. “Cora só começou a escrever poesias quando ela se deu o direito de se libertar da métrica. Antes, escrevia apenas contos e crônicas”, contextualiza Marlene. Mais uma pista de como funcionava sua criação.

Na página 24 do caderno 32, Cora começa uma poesia, mas escreve apenas a primeira frase: “Não sei se alguém”. O restante da folha ficou em branco. Naquele momento, parece ter havido uma série de tentativas infrutíferas para continuar o trabalho, já que as três folhas seguintes do caderno foram arrancadas pela própria autora. Só depois ela recomeça alguns versos, já com outra caneta. “Ela dizia que sua cabeça era um porãozinho, de onde retirava suas lembranças para escrever”, pontua Marlene Velasco. Uma explicação para o tom autobiográfico que ela imprimiu em suas obras.

Além dos que integram o acervo do Museu Casa de Cora, há outros cadernos da poeta em posse de familiares, sobretudo de sua filha Vicência Bretas, a única de sua prole ainda viva. De forma póstuma, outros livros da escritora foram autorizados a chegar às prateleiras, mas em doses homeopáticas. A família mostra-se conservadora na gestão desse legado. A julgar pela quantidade de material que está nestes cadernos, cada um composto como se fosse um livro, é fácil deduzir que a maior parte da obra de Cora está inédita. Ainda há muito ouro nas margens do Rio Vermelho.

Poesia com gosto de saudade

A forma orgânica de Cora Coralina expressar seu imaginário em versos é fundamental para explicar o nicho em que a autora se situa no espectro da literatura brasileira. Poeta da terra e das coisas simples, ela é um dos nomes mais proeminentes nesta linha, ao lado de autores como Manoel de Barros e Adélia Prado. Aquela voz que vem do interior sem ser artificial, que se comunica com a natureza sem afetações, que usa da simplicidade da linguagem e do instinto para traduzir sensações, lembranças, metaforizar o ambiente e a vida a um só tempo.

Outra característica desse estilo é recorrer à própria biografia para nortear tal produção poética, tomando experiências até mesmo da infância para compor uma lírica específica. Seus parentes e pessoas importantes de sua juventude na cidade de Goiás desfilam por seus poemas, ganhando contornos quase inefáveis. “Meu tio Jacinto era muito inteligente, astucioso e aluado, dizia a gente do terreiro”, descreve. Como se fossem crônicas poéticas, ela percorre os desvãos da memória para coletar formas de falar e agir de seus antepassados, de anônimos que integraram seu cotidiano.

“Maria, das muitas que rolam pelo mundo. Maria pobre. Não tem casa nem morada. Vive como quer. Tem seu mundo e suas vaidades. Suas trouxas e seus botões”. Assim ela delineia Maria Grampinho, a “inquilina da Casa Velha da Ponte”, como definia. A mulher que se arranjava na varanda ou no porão da residência e que morreu poucos meses depois de Cora, após décadas de uma convivência dada e recebida como natural, sem vínculos de parentesco e sim de afetos, tem hoje uma foto no Museu Casa de Cora. Formava, também, o estoque de tipos humanos da poeta.

Os professores que teve – Mestra Silvina, Irmã Úrsula – ganham destaque nesses percursos um tanto erráticos, mas totalmente sinceros que ela faz por seu passado, construindo uma poesia com gosto de saudade. “Minha escola primária. Minha memória reverencia minha velha Mestra. Nas minhas festivas noites de autógrafos, minhas colunas de jornais e livros, está sempre presente minha escola primária. Eu era a menina do banco das mais atrasadas”, confessa em versos. Esse hábito de se autodepreciar em algumas questões – na beleza, por exemplo – deixa tudo ainda mais autêntico.

Da comida, que passava pelos doces aos cereais, às pessoas do tempo antigo, como gostava de dizer, Cora Coralina elege suas referências mais cotidianas para demonstrar o que de fato lhe movia a escrever. Sua casa da ponte era inspiração. As pedras de Vila Boa, as correntes do Rio Vermelho eram seu espaço. “Voltei. Ninguém me conhecia. Nem eu reconhecia alguém. Quarenta e cinco anos decorridos”, pondera. Um tempo de afastamento que ela transformou em poesia. Por meio de confissões, Aninha trilhou esse caminho poético, de becos e pontes, tortuosos e sólidos.

Expediente

Edição Multiplataforma

Silvana Bittencout, Fabrício Cardoso, Rodrigo Alves e Michel Victor Queiroz

Reportagem

Rogério Borges

Fotos, Vídeo e Edição

Weimer Carvalho

Edição de Vídeo:

Rubens Renato Júnior

Design

Marco Aurélio Soares

Arte

André Rodrigues e Luiz Antena